SOBRE LOS ARTISTAS VOL. 2

En esta antología completa de sus ensayos sobre artistas, John Berger nos revela su forma de ahondar en una obra de arte. Sus textos no solo nos sumergen en la singularidad de cada creación artística, sino que van mucho más allá y nos conducen con maestría entre lo personal, lo cultural y lo político. No en vano Berger es considerado uno de los intelectuales europeos más importantes de nuestro tiempo y uno de los críticos que ha sacudido los cimientos de nuestra concepción del arte y el lenguaje visual reformulando su papel en la cultura contemporánea.

En este segundo y último volumen dedicado a los artistas, el crítico británico nos introduce en el advenimiento de la modernidad con la obra de Claude Monet hasta llegar a Randa Mdah, una artista palestina nacida en 1983. Al igual que en el primer volumen, que arrancaba con las pinturas prehistóricas de la cueva de Chauvet hasta llegar a Paul Cezánne, los ensayos han sido compilados por Tom Overton a partir de los archivos que Berger donó aun en vida a la British Library. Del conjunto de textos se desprende nuevamente la mirada incisiva y siempre sorprendente de Berger, una mirada que se materializa en una prosa igualmente directa e iluminadora. En definitiva, una edición imprescindible para conocer el gran legado teórico y vivencial de John Berger.

SOCIOLOGÍA JURÍDICA E INFANCIA

Los capítulos de este libro trazan panoramas de la sociología jurídica con la finalidad de mantener actualizado el conocimiento respecto de las relaciones sociales que están en continua transformación. Se considera a la sociología jurídica como la disciplina que estudia al derecho desde el punto de vista de la acción social, y a esta como una acción comunicativa –en este sentido se une tanto lo macro como lo microsociológico del derecho–. La atención se corre del objeto en sí a sus particulares manifestaciones. Asimismo, el libro aborda temas especializados sobre sociología jurídica tales como son el acceso a la justicia y el género en relación con la infancia, que han sido estudiados a partir de las experiencias y prácticas de profesionales especializados en lo jurídico, lo político, lo sociológico y el psicoanálisis. Incluye trabajos elaborados por los integrantes del Proyecto Ubacyt titulado “Los conflictos socio-jurídicos en torno a la infancia”, junto a estudios y perspectivas psicoanalíticas de estos temas. Cuenta también con textos de Vincenzo Ferrari, un relevante académico italiano, cuya trayectoria internacional de investigación y de docencia en el campo de las ciencias sociales –especialmente la filosofía y la sociología jurídica–, además de sus vínculos académicos con la comunidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, fueron reconocidos mediante la distinción del título de doctor honoris causa.

SOMOS LO QUE DECIMOS

«El libro que tienen en sus manos es una invitación a desandar caminos para conocer la esencia de esas frases que incorporamos y utilizamos una y otra vez, y cuyo origen excede nuestra imaginación. Nada es lo que parece. Cada historia es una aventura que, sin dudas, nos sorprenderá».

Luis Landriscina

¿A dónde vamos si viajamos a un paraíso fiscal? ¿Por qué decimos "con el Jesús en la boca"? ¿Y Baño María? ¿De dónde viene la expresión "cortar el rostro"? ¿Es cierto que de noche todos los gatos son pardos? ¿Qué quiere decir en realidad "hablar a calzón quitado"? ¿Quiénes son Mongo Aurelio, Magoya y Montoto? ¿Cómo es que "las paredes oyen"? ¿Por qué el ratón es Pérez? ¿Atorrantes en Puerto Madero?

UN MENSAJE SIN CÓDIGO

A lo largo de su trayectoria filosófica, Roland Barthes escribió numerosos ensayos para la revista Communications, publicación pionera en temas como semiología, fotografía, cine, filosofía del arte. Por primera vez en español, se reúnen todos en un solo volumen, incluyendo los siguientes inéditos en castellano: La vedette: ¿encuestas al público? (1963) J. Marcus Steiff, Les Études de motivation (reseña de libro) (1961) La civilización de la imagen (reseña de libro) (1961) La civiltà dell?immagine (reseña de libro) (1964) Presentación (1964).

UN MUNDO ABIERTO

¿Qué significa ser niño o niña o niñe hoy?

¿Dónde están las marcas de la infancia?

¿Qué lugar ocupan los bebés en nuestras mentes adultas?

¿Qué significa criar en un mundo tecnocrático, que tiende a la fragmentación y al desvínculo?

¿Acaso hay nuevos psiquismos?, ¿acaso se puede crecer sin palabras amorosas, sin cantos, sin cuentos, sin juegos?

¿Cómo construir una política que aloje las diversas subjetividades y ofrezca, generosa, oportunidades artísticas y vivencias afectivas y creadoras tanto para los niños como para quienes ejercen o acompañan la crianza?

Este texto intenta elaborar un corpus de pensamiento alrededor de la idea de cultura e intervención cultural, así como un acervo teórico que reflexione sobre las prácticas lúdicas, artísticas y afectivas en la vida contemporánea, con el fin de discutir la posibilidad de construcción de nuevos dispositivos culturales como política pública hacia los bebés, los niños pequeños y las familias. Los más pequeños son los que están aprendiendo a expresarse, los que buscan afanosamente comprender el mundo, los que están urgidos de un entorno amoroso y dialógico para entrar en la cultura y construir su propio psiquismo; sin embargo, pueden resultar los menos visibles de nuestra sociedad

UN MUNDO MADE IN CHINA

El mundo que se configuró luego de la Segunda Guerra Mundial adquirió la forma de los vencedores. China, sumida en ese entonces en un largo conflicto armado, no fue parte de esa definición: sus valores y sus intereses, como los de la mayoría de los Estados asiáticos, no fueron tenidos en cuenta. El país, que supo ser un imperio, transitaba un "siglo de humillación".

Pero las cosas cambiaron, y China cree que ha llegado el momento de volver a ocupar el lugar que nunca debió haber dejado. Para conseguirlo, sabe que no puede seguir dependiendo de Occidente, de sus deseos y demandas, pues tiene su propio sueño que alcanzar.

China despliega una serie de políticas de alcance global condensadas en la Nueva Ruta de la Seda, el fabuloso proyecto de infraestructura que hoy abarca más de 70 países. Y acelera el salto tecnológico a través del desarrollo científico y el 5G. Al hacerlo, va modelando un mundo a su imagen y semejanza, un mundo Made in China. Esto la hace más interdependiente, la conecta más y más con el resto del planeta, a la vez que limita los intentos Estados Unidos por detenerla. Su ascenso es imparable.

UN PÁJARO DE AIRE

¿Qué es leer?, ¿cuándo un niño comienza a leer? Este libro ubica a la lectura en el origen de la relación con la vida: todos los niños leen desde que llegan al mundo, lecturas “emancipatorias” que permiten comenzar a otorgar sentidos a los estímulos infinitos que los rodean. Ese bebé lector de mundo está ávido de palabras, de afecto, de juegos compartidos, de libros y de literatura. ¿Cómo alimentar esa necesidad humana?

Partiendo de una experiencia de formación a bibliotecarios durante cuatro años en las bibliotecas públicas de Colombia, la autora analiza los modos en que los niños de 0 a 6 años se apropian de la lectura, la importancia de la oralidad, el valor de los vínculos familiares amorosos, la diversidad de libros, la disponibilidad de los mediadores y, sobre todo, el impacto de una política pública que asume la responsabilidad de crear espacios y condiciones para que todas las familias accedan a experiencias en la biblioteca.

En la escritura, recupera bitácoras de trabajo de los bibliotecarios que asistieron a los seminarios de formación y despliega material bibliográfico ofrecido en dichos encuentros, construyendo posibles itinerarios de lectura para quienes están interesados en la formación de mediadores.

Un pájaro de aire es una apuesta poética hacia la primera infancia, una invitación al encuentro amoroso entre niños y adultos, una reivindicación del lugar de los más pequeños y sus familias en la sociedad

UN RECREO PARA LEER. IDEAS PARA LA FORMACIÓN DEL PEQUEÑO LECTOR APASIONADO

UN REINO JUNTO AL MAR

Río de Janeiro es un enigma y Mar del Plata es indemostrable.

Más cerca de la corazonada que del texto académico, Un reino junto al mar es una travesía inundada de epifanías y derivas a través de géneros y formatos que van de la investigación, la crónica, la literatura de viaje y el ensayo fotográfico a la novela epistolar.

El registro minucioso de una obsesión, un mapa de rutas ficcionales que se tensan entre dos ciudades costeras, dos balnearios de Sudamérica: Mar del Plata y Río de Janeiro.

LA CIENCIA DE LAS (BUENAS) IDEAS

¿Hay una ciencia de las ideas? Este libro es un apasionado y documentado ¡Sí! a esa pregunta, que da incluso un paso más. Existe una ciencia de las buenas ideas, esas que resuelven problemas y abren caminos intransitados, una ciencia fundamental no solo para el laboratorio sino para la vida cotidiana y también para aquellas empresas y proyectos que andan buscando la innovación que hoy es parte de todo desarrollo exitoso. En síntesis, una ciencia de la creatividad. Después de todo, las ideas no vienen de las hadas, de las musas ni de una inspiración súbita y genial, sino de esa maraña de neuronas y crianza, circuitos y experiencia que somos los seres humanos. Y laciencia ha recorrido un largo camino para identificar algunas reglas del pensamiento creativo que son predecibles y, por qué no, entrenables. Con su prosa ligera pero rigurosa, reconocible para sus miles de lectores, Diego Golombek nos lleva de la mano por la psicología y la neurociencia, la economía, la filosofía y la inteligencia artificial, con paradas en las drogas estimulantes, la locura y los secretos de algunos genios de todas las épocas. Y nos muestra, en pocas palabras, que los famosos momentos Eurekaque existen, clarosuelen ser fruto de años de trabajo en un asunto, y que el aburrimiento, el buen humor, el contacto con la naturaleza, una buena cantidad de horas de sueño y la asociación libre son grandes aliados para el pensamiento creativo. Que, muchas veces, lo mejor que se puede hacer para solucionar un problema es... no pensar en él. Este libro que incluye consejos prácticos para favorecer la creatividad en la vida de todos los díases una puerta de entrada a eso que nos hace profundamente humanos. Entender las ideas es asomarnos a la magia del pensamiento.

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN EN LA ESCUELA

Que niños, niñas y adolescentes aprendan a programar o tengan un taller de robótica a contraturno parece haberse convertido en la llave que les abrirá las puertas del siglo XXI. ¿En qué medida es así? ¿Se inscribe esta tendencia en la larga lista de contenidos que cada tanto prometen revolucionar la educación? ¿Qué significa, para este mundo y para el que viene, enseñar y aprender a usar la tecnología? ¿Cómo incorporar estos contenidos en las escuelas, en currículos ya superpoblados? Este libro original y necesario se sumerge en un área en construcción: la didáctica de las Ciencias de la Computación, que hoy se ha complejizado hasta incluir los algoritmos, la estructura de datos, las redes y arquitecturas de computadoras y, más allá, la robótica y la inteligencia artificial. Pero, sobre todo, estas páginas promueven una mirada sobre estos contenidos que supera largamente lo instrumental. Enseñar Ciencias de la Computación y formar docentes para ello tiene que ver con comprender la lógica de funcionamiento de la tecnología informática, poner manos a la obra para manejarla y crear a partir de sus posibilidades, pero también comprender sus implicancias sociales y políticas. Con larga experiencia como parte del equipo de la Fundación Sadosky, pionera en llevar la computación a las aulas de todo el país, los autores y autoras de este libro despliegan, sin tecnicismos, un panorama exhaustivo que va de la filosofía a la aplicación práctica. Las preguntas que se hacen son desafiantes: ¿se puede gozar de una ciudadanía plena en el siglo XXI sin estos conocimientos? ¿De qué manera lograr una mayor presencia femenina en este campo? ¿Cómo vincular los contenidos escolares con el mundo del trabajo? El objetivo es ambicioso: que alumnos y alumnas adquieran el reflejo de dudar de las promesas mágicas de la tecnología, que estén tan preparados para adoptarla como para rechazarla cuando advierten que les pide mucho más que lo que les da.

UNA CASA DE PALABRAS

LOS CUENTOS MARAVILLOSOS PROVIENEN DE LA NOCHE DE LOS TIEMPOS. PASAN DE UNA GENERACIÓN A OTRA Y SE MANTIENEN TAN SUGERENTES Y NUEVOS COMO EN SUS ORÍGENES. SON CASAS DE PALABRAS, REFUGIOS FRENTE A LAS ANGUSTIAS Y EL DOLOR. CREAN UN LUGAR PARA VIVIR, AL TIEMPO QUE PERMITEN HABITAR EL MUNDO. UNA CASA DE PALABRAS ES UNA INTENSA Y SINGULAR MEDITACIÓN ACERCA DE ELLOS. UNA OBRA DE FEROZ ACTUALIDAD JUSTAMENTE POR IR A CONTRACORRIENTE DE LA CULTURA PREVALECIENTE EN NUESTRO TIEMPO

UNA CUESTIÓN DE PRINCIPIOS

¿Es posible que en algunos casos sea correcto violar la ley? ¿Cuál es el rol de los jueces en una sociedad democrática? ¿Es legítimo que tomen decisiones basadas en convicciones políticas personales? ¿En qué medida el derecho es una cuestión de interpretación antes que de invención? ¿Puede ocurrir que no exista una respuesta para los casos difíciles? ¿Es injusto prohibir el aborto? ¿Es lo mismo justicia social que igualdad económica? En Una cuestión de principios, Ronald Dworkin indaga con audacia los problemas fundamentales de la teoría del derecho y algunos de los interrogantes políticos que más desconciertan a las democracias actuales. Con auténtica maestría, establece los alcances del igualitarismo que propone (liberal en su base, radical en sus consecuencias) en relación con aspectos clave, como las protestas sociales que desafían el derecho vigente o las áreas de intervencionismo estatal. Este libro, un clásico que no ha perdido nada de su originalidad y valor, reúne algunos de los artículos más citados del autor y que son referencia permanente en todas las discusiones relevantes de filosofía jurídica actual. Incluye su ensayo sobre el Poder Judicial como "foro de principios", su defensa de la desobediencia civil, algunos de sus primeros debates sobre interpretación constitucional, su recordada distinción entre "políticas y principios", su famoso paralelismo entre derecho y literatura, su enjundioso alegato a favor de un liberalismo igualitario, su reconocida idea sobre la "respuesta (jurídica) correcta", su embate contra el todavía vigente (y habitualmente muy conservador) análisis económico del derecho, su rechazo a la noción de que los derechos deben "balancearse" con consideraciones relativas al bien común, su pionera defensa de las acciones afirmativas -tendientes a mejorar la situación de los grupos desaventajados- y su extrema reivindicación de la libertad de expresión (que puede apoyar la crítica al poder político de turno). Primera traducción al castellano de una de las obras fundamentales del más influyente filósofo del derecho contemporáneo, Una cuestión de principios es un libro indispensable para todos aquellos interesados en tomarse el derecho en serio.

UNA ESCUELA EN RONDA

Este libro anda por tres caminos que se cruzan y se encuentran, por suerte, muchas veces y amorosamente: el del lenguaje musical, el de las infancias y el de la vida en las instituciones educativas. Al recorrerlos, va sembrando un marco conceptual rico y profundo, pero sobre todo nos va ofreciendo un sinfín de ideas, recursos, canciones, historias y herramientas didácticas para trabajar en casa, en el barrio, en la plaza, en las escuelas, con niños y con grandes. Con sabiduría y generosidad, Magdalena Fleitas comparte los entretelones de un jardín en que el lenguaje musical y el arte dan forma a las rutinas, los proyectos y los vínculos entre docentes, directivos, niños y familias. Nos cuenta que cada momento tiene sus rituales, sus colores y sus sonidos. Nos deja espiar por la ventana las reuniones con docentes y la planificación de las actividades, y nos da permiso para curiosear sin apuro las cajas de tesoros con los que dar vida a cada propuesta que invita a aprender. Para eso, se nutre de su vastísima experiencia como formadora de formadores, directora, maestra, música y mamá. Una escuela en ronda abre las puertas al juego y a la exploración. Y para eso nos invita a bucear en nuestras propias fuentes: las canciones y los juegos de la infancia, aquello que nos emociona, y los conocimientos de la comunidad de la escuela, para conectarnos con la creatividad más profunda que habita en cada casa y en cada institución. Bienvenidos a esta aventura pedagógica que canta y baila, a esta escuela en ronda, en la que crecer es crecer con otros y descubrir la propia voz.

CITAS DE LECTURA

CLASES DE HEBE UHART

Alguna vez de alguien aprendimos algo; no siempre fuimos conscientes de que estábamos aprendiendo o nos estaban enseñando. Pero es larga la tradición de los alumnos escribas que hicieron de sus apuntes personales obras del conocimiento. ¿Del conocimiento de qué?

Las clases de Hebe Uhart, más que notas rescatadas de cuadernos o proyecto de manual de escritura, es un viaje lento y gozoso al tiempo del aprendizaje, y también una reconstrucción precisa y amorosa de la voz que enseña.

Dividido en capítulos dedicados, entre otros problemas, al lenguaje, a la construcción de personajes, a los secretos del cuento, a la crónica, al monólogo interior o al humor, el libro rodea y ronda el misterio de la literatura siguiendo el dictado de una voz, que es la voz de la maestra, y los pasos de la autora-alumna. Este es un libro pleno, feliz, que ayudará a quien se proponga escribir ficción, pero que además muestra, generoso, el mundo creativo y reflexivo de Hebe Uhart, una de las maestras más admiradas de la literatura argentina

CLASES DE LITERATURA – BERKELEY, 1980

En la cima de su carrera y después de años de negativas, Julio Cortázar acepta dar un curso universitario de dos meses en los Estados Unidos. Las clases - más que conferencias magistrales, una serie de charlas sobre literatura - tratan aspectos del cuento fantástico; la musicalidad, el humor, el erotismo y lo lúdico en la literatura; la imaginación y el realismo, la literatura social y las trampas del lenguaje. Las clases llegan a su punto máximo de interés cuando Cortázar se refiere a su evolución de escritor y analiza su obra: cómo nacieron los cronopios y cuentos insuperables como "La noche boca arriba" o "Continuidad de los parques"; el sentido de Rayuela y su proceso de escritura; el desafío de Libro de Manuel.

Quien lea la fiel transcripción de trece horas de grabaciones valorará lo mismo que en sus textos: la soltura, la cercanía, la vastedad de lecturas, la honestidad intelectual y la imaginación del escritor. El Cortázar que nos quedaba por conocer, el que ya entra en el aula y sonríe.

CLÁSICOS Y MALDITOS

"Clásicos y malditos. Para leer y escribir en lengua y literatura" es un material didáctico destinado a docentes y futuros docentes de Lengua y Literatura de la escuela media. Pretende colaborar en la toma de decisiones que el profesor realiza en el aula proponiendo nuevos modos de enseñar la disciplina que atiendan a la diversidad de contextos. En este sentido, la enseñanza de la lengua y la literatura es abordada desde una perspectiva conjunta, donde las prácticas de lectura y escritura se aúnan para la apropiación del conocimiento y la reflexión acerca de la lengua y los textos. "Clásicos y malditos. Para leer y escribir en lengua y literatura" invita a los docentes de Lengua y Literatura con años de ejercicio a revisitar los textos clásicos con una mirada renovada y/o acercarse a los que suelen evitar por su aparente aridez. Propone nuevas miradas sobre los textos que circulan en la tradición escolar y abre la puerta para animarse a trabajar con esos textos que presentan cierta dificultad, o los que están más a mano de los alumnos adolescentes. "Clásicos y malditos. Para leer y escribir en lengua y literatura" puede ser un aliado para los profesores recién egresados que tienen que tomar sus primeras decisiones en la práctica de aula, debido a que cada una de sus propuestas de lectura y escritura da cuenta de qué saberes y capacidades de los estudiantes entran en juego para su resolución. "Clásicos y malditos. Para leer y escribir en lengua y literatura" es un material útil y necesario para el estudiante avanzado del profesorado en Lengua y Literatura porque no solo propone consignas y estrategias posibles para trabajar con la lengua y la literatura en el aula, sino que también plantea problemas específicos de la enseñanza de la disciplina, que son aspectos centrales para pensar la práctica docente: los criterios de selección de los textos literarios, el lugar de la consigna, la relación entre conocimiento e imaginación y el taller de lectura y escritura como prácticas de enseñanza y apropiación del conocimiento.

UNA HISTORIA DE LA EMANCIPACIÓN NEGRA

¿Qué lugar tienen los esclavos de origen africano en la narrativa identitaria argentina, más allá de las pintorescas estampas de la colonia y la independencia, con vendedoras ambulantes y abnegados soldados negros? Tendemos a creer que la mayoría de ellos murieron en defensa de una revolución que les había otorgado la libertad. Y que los escasos sobrevivientes y sus hijos se integraron democráticamente a un país que a diferencia de lo que sucedía en el Caribe, Brasil o los Estados Unidos no miraba el color de sus ciudadanos y ponía a todos en pie de igualdad. Este libro viene a desmontar y complejizar esas presunciones cristalizadas. Buceando en archivos judiciales, policiales y parroquiales en los que encuentra huellas de esos sujetos y de sus luchas, y atenta también a los discursos de las élites, Magdalena Candioti reconstruye las múltiples dimensiones del proceso de abolición en el Río de la Plata, que se extendió desde 1813, cuando se dictó la ley de vientre libre, hasta 1853-1860, cuando la Constitución determinó el fin de la esclavitud. En esos años nacieron niñas y niños que no fueron libres de modo inmediato, sino que quedaron bajo el patronato de los amos de sus madres, en una frágil condición muy cercana a la servidumbre. Este libro recupera sus historias y cuenta cómo conquistaron su libertad o debieron comprarla con dinero, trabajo gratuito o servicio militar; cómo denunciaron ante los tribunales o los gobernantes violencias y falta de descanso; cómo pelearon por ser tasados adecuadamente, por cambiar de amo, por vivir con sus cónyuges e hijos; cómo desplegaron estrategias de negociación y compromiso con sus patrones en sutiles acuerdos cotidianos. A la vez, analiza el rol de las marcaciones raciales en las posibilidades de integración, participación política y movilidad social tras la revolución. Con notable fuerza narrativa, Magdalena Candioti presenta las experiencias de resistencia y redes identitarias de miles de africanas, africanos y sus hijos en busca de su emancipación. Así, hace un aporte historiográfico decisivo que, al revelar cómo fue la lógica de la abolición, invita a pensar el lugar de un sujeto ausente en la memoria social.

CLÁSICOS, NIÑOS Y JÓVENES

CLAVES FEMINISTAS PARA LA AUTOESTIMA DE LAS MUJERES

En sus nichos y procesos el feminismo ha expresado el anhelo de las mujeres de hacer realidad las promesas contenidas en el paradigma utópico de la modernidad: igualdad, desarrollo, progreso y democracia, y de sus principios de universalidad, diversidad y no exclusión, pos del bienestar y la calidad de vida, la vida libre de violencia.

Las feministas de cada generación no hemos dado cuenta de que la utopía moderna tampoco incluye a las mujeres como sujeto. Las claves de la modernidad son atributos que conforman condiciones de género de los hombres en el mundo patriarcal. Son también, estructuras y relaciones sociales que garantizan el uso de poderes, privilegios y prerrogativas monopolizadas y potenciadas por ellos en cada estrato y categoría. Mujeres de los tiempos modernos se han inspirado en esas claves y han anhelado para si y para su género las que garantizarían su desarrollo y bienestar, a las que atribuyen la posibilidad de desterrar los cautiverios.

UNA INFANCIA EN EL PAÍS DE LOS LIBROS

Mi interés por la lectura, por los caminos alternos que ofrece para ayudar a que uno se construya, o para que se reconstruya en la adversidad, se debió a que yo sabía mucho de eso. Sin embargo, curiosamente, ese saber se hallaba oculto dentro de mí. (.) Fue sólo cuando escuché a algunas personas narrar los libros ilustrados de su niñez o las novelas de aventuras de su adolescencia, o cuando leí algunos recuerdos de lectura transcritos por escritores, cuando mi propia memoria comenzó a tomar forma. Con estas palabras inicia Michèle Petit este conmovedor relato. Su lectura es una invitación a celebrar los asombrosos caminos por los que las palabras escritas nos ofrecen posibilidades para descubrirnos, inventarnos y (re)construirnos. La colección Ágora busca abrir un espacio público para que se ventilen asuntos relacionados con la formación de lectores y escritores de manera que niños, jóvenes y adultos puedan no sólo leer y escribir, sino comprender y discernir información.

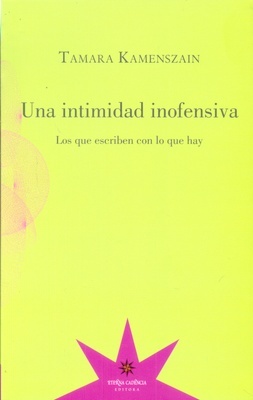

UNA INTIMIDAD INOFENSIVA . LOS QUE ESCRIBEN CON LO QUE HAY

En un recorrido por la obra de autores como Washington Cucurto, Fernanda Laguna, Cecilia Pavón, Mariano Blatt, Féliz Bruzzone o Martín Gambarotta, Kamenszain desentraña la lógica de esa nueva intimidad “inofensiva” que no intenta profundizar los contenidos pero tampoco vaciarlos, en la que se opera como si ciertos con ictos culturales o conceptos –como los de militancia, memoria o testimonio en la obra de Félix Bruzzone, por ejemplo– hubieran sido superados y por lo tanto no existiese ya ninguna “voluntad reivindicativa”.